Die Zukunft der Fahrzeugvernetzung

Vernetzt. Effizient. Sicher.

Die Fahrzeuge von morgen kommunizieren untereinander und mit ihrer Umwelt. Diese Vehicle-to-X-Kommunikation (V2X) hilft Unfälle und Staus zu verhindern – und treibt das autonome Fahren voran. Porsche Engineering entwickelt V2X-Funktionen zur Serienreife und arbeitet bereits an den KI-basierten Funktionen von morgen.

Das Hindernis liegt direkt hinter einer Kurve: ein großer Ast, der die Fahrbahn blockiert. Ein Fahrzeug biegt in die Kurve ein – und sofort beginnt eine digitale Kaskade. Die Frontkamera erfasst das Hindernis, und der mit ihr verbundene Auswertungsalgorithmus schlägt Alarm. Er klassifiziert den Ast als Gefahr und leitet eine Bremsung ein. Gleichzeitig meldet er per Mobilfunk Position und Art des Hindernisses an einen Cloud-Server. Andere Fahrer, die sich ebenfalls auf die Gefahrenstelle zubewegen, sehen jetzt die Warnmeldung „Hindernis“ auf ihrem Armaturenbrett, inklusive der Entfernung zum Ast auf der Fahrbahn. So können sie sich rechtzeitig auf die Gefahrenstelle vorbereiten.

)

„Das Fahrzeug von morgen nutzt nicht nur die eigene Sensorik, sondern auch die der anderen Verkehrsteilnehmer.“

Pasqual Boehmsdorff

Projektleiter V2X-Funktionen bei Porsche Engineering

Dieses Szenario soll bald Realität sein, denn die Vehicle-to-X-Kommunikation (V2X) macht rasante Fortschritte. Schon in wenigen Jahren sollen Fahrzeuge ständig untereinander und mit ihrer Umwelt in Kontakt stehen. Sie können sich dann mit den Smartphones von Fußgängern oder einer Ampelanlage austauschen. V2X soll dazu beitragen, Unfälle zu verhindern, den Verkehrsfluss zu verbessern und Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance System, ADAS) leistungsfähiger zu machen. „Das Fahrzeug von morgen nutzt nicht nur die eigene Sensorik, sondern auch die der anderen Verkehrsteilnehmer“, erklärt Pasqual Boehmsdorff, Projektleiter V2X-Funktionen bei Porsche Engineering. „V2X ist somit ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum komplett autonomen Fahren.“

Pionier beim Thema V2X ist derzeit China. In der Millionenstadt Wuxi sind viele Ampelanlagen mit einer Verkehrszentrale verbunden, die den Fahrern mitteilt, wann die nächste Grünphase kommt. Außerdem wird in der Metropole die Vernetzung der Verkehrsteilnehmer getestet: Registrieren die Bordsensoren eines Fahrzeuges zum Beispiel, dass die Straßenoberfläche glatt ist, kann es diese Information an einen zentralen Server übertragen, der sie an andere Fahrzeuge weiterleitet. Auch Porsche Engineering führt in seinem Entwicklungszentrum in Anting bei Shanghai bereits intensive Realtests mit der V2X-Technik durch.

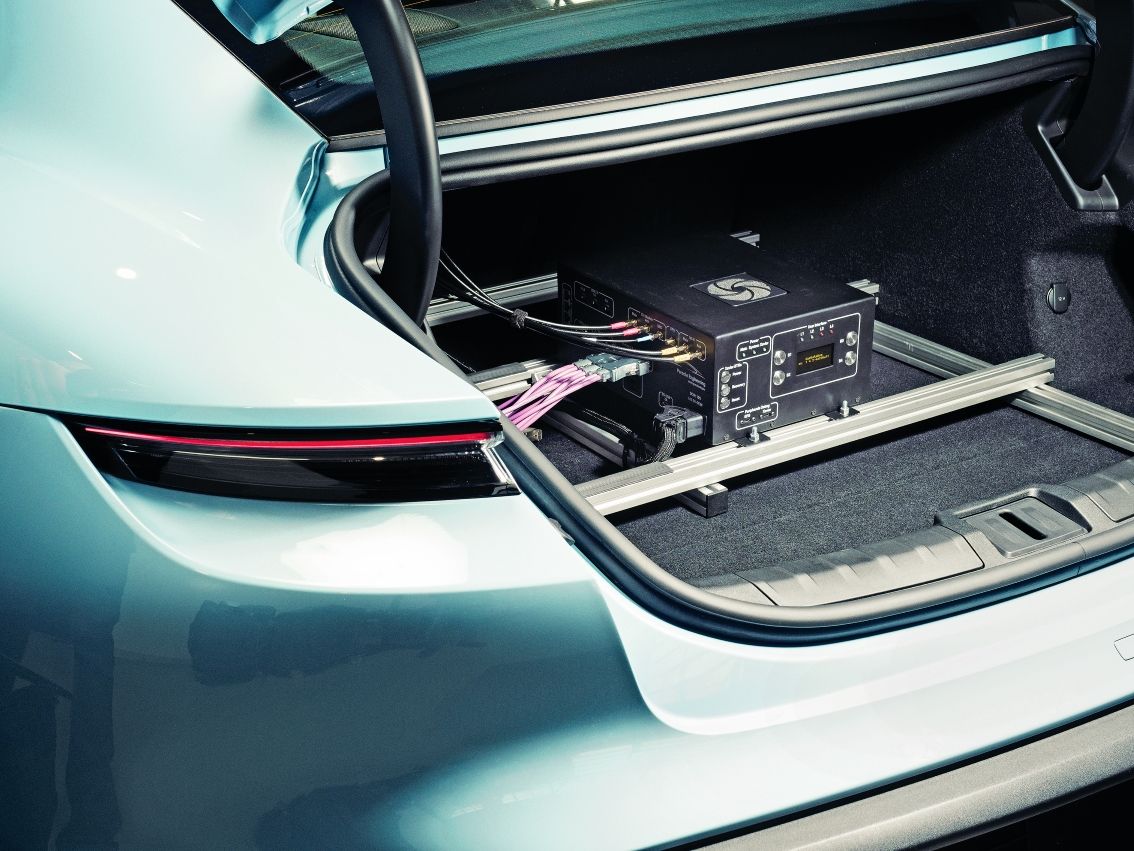

Entwicklung: Die Car Data Box wurde von einem Team um Adrian Timiș (v.) und Dumitru Coteț (h.) an den Porsche Engineering Standorten im rumänischen Cluj-Napoca und Timișoara entwickelt.

Vielzahl neuer Funktionen

Die neue Technik, die auch hierzulande Anwendung findet, kann eine Vielzahl an hilfreichen Funktionen ermöglichen: So ließe sich etwa eine Live-Ampelinformation mit dem Abstandstempomat verbinden, um die Geschwindigkeit so anzupassen, dass die Standzeit vor der Ampel möglichst kurz ist und somit effizienter gefahren werden kann. Ebenfalls möglich ist eine digitale Ergänzung des Warndreiecks: So könnten etwa sich in der Nähe befindliche Verkehrsteilnehmer über ein stoppendes Fahrzeug mit eingeschalteter Warnblinkanlage per Direktfunk informiert werden. Diese Gefahrenwarnung ließe sich zusätzlich an einen zentralen Server weiterleiten, sodass auch Verkehrsteilnehmer, die sich nicht in der unmittelbaren Umgebung befinden, darauf zugreifen können.

Grundsätzlich gibt es zwei technische Konzepte zur Vernetzung von Fahrzeugen. Zum einen kann der Standard 802.11p verwendet werden, eine Variante von WLAN. Er erlaubt den Fahrzeugen, direkt miteinander zu kommunizieren. Sind sie mehr als 200 bis 300 Meter voneinander entfernt, werden Roadside Units (RSUs) entlang der Straße benötigt, um die Signale weiterzuleiten. Diese Router zu installieren ist aufwendig, andererseits gilt WLAN aber als ausgereift. Die zweite Option ist, das bestehende Mobilfunknetz zu nutzen. Der entsprechende Standard heißt C-V2X (das „C“ steht für „cellular“). Anfangs basierte er auf dem Mobilfunkstandard 4G/LTE, und alle Daten mussten über eine Basisstation laufen. In der neuesten, 5G-basierten Version ist auch die direkte Kommunikation zwischen den Fahrzeugen möglich (über die sogenannte Sidelink-/PC5-Schnittstelle).

Europa und die USA hatten zunächst auf 802.11p gesetzt, doch vor zwei Jahren entzog die US-Regulierungsbehörde FCC dem Standard die notwendigen Funkfrequenzen. Gleichzeitig treibt China die Vernetzung über 5G voran: Bis 2025 soll jeder zweite Neuwagen in der Volksrepublik dauerhaft online sein. „Ich gehe darum davon aus, dass sich bei V2X ein auf Mobilfunk basierendes System durchsetzt“, sagt Thomas Pretsch, Leiter Fachdisziplin Connectivity bei Porsche Engineering.

)

„Wir variieren die tatsächlich gefahrene Situation virtuell.“

Dr. Joachim Schaper

Leiter KI und Big Data bei Porsche Engineering

Die Umsetzung einer neuen V2X-Funktion beginnt mit der Software-Entwicklung. Im Fall der eingangs beschriebenen Hinderniswarnung kommt Künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz: Ein Neuronales Netz wird mit Aufzeichnungen realer Fahrsituationen darauf trainiert, Hindernisse zu erkennen und zu klassifizieren – so lange, bis es sicher echte Gefahren (zum Beispiel Fußgänger, Ast) von harmlosen Objekten (Laub, Plastiktüte) unterscheiden kann.

Da gerade von gefährlichen Situationen oft nur wenig reales Trainingsmaterial existiert, wird es mit synthetischen Daten ergänzt. „Wir variieren die tatsächlich gefahrene Situation virtuell“, erklärt Dr.Joachim Schaper, Leiter KI und Big Data bei Porsche Engineering. Das dafür genutzte Werkzeug heißt PEVATeC (Porsche Engineering Virtual ADAS Testing Center). Es bildet eine physikalische Umgebung exakt nach – nicht nur die sichtbare Umgebung mit Straßen und Fahrzeugen, sondern auch die Sensordaten, die in der jeweiligen Situation am Fahrzeugbus anliegen würden. So lässt sich auch die Gefahrensituation „Ast auf der Fahrbahn“ in zahllosen Varianten durchspielen: einmal mit blenden der Sonne im Hintergrund, einmal bei Dunkelheit oder starkem Regen. Denn die KI muss das Objekt unter allen Bedingungen korrekt klassifizieren.

Abgestufte Gegenmaßnahmen

Nach dem Training übertragen die Ingenieure das Neuronale Netz an die sogenannte Car Data Box (CDB, siehe Kasten). Dieser Entwicklungsrechner, der von den Porsche Engineering-Standorten im rumänischen Cluj-Napoca und Timișoara entwickelt wurde, ist im Testfahrzeug installiert und kann beliebige ADAS-Programme ausführen. Für die Hinderniswarnung nutzt die CDB das Neuronale Netz, um reale Kamera- und Sensordaten auszuwerten. Ein spezieller Algorithmus bestimmt, ob ein Objekt einen Gefahrenschwellenwert überschreitet, und leitet abgestufte Gegenmaßnahmen ein: von einer reinen Meldung auf dem Armaturenbrett über ein akustisches Warnsignal bis hin zur selbstständigen Bremsung.

Im letzten Schritt wird die Funktion in der Realität erprobt. Das Nardò Technical Center (NTC) bietet dafür ideale Bedingungen, da das gesamte 700 Hektar große Areal mit einem privaten 5G-Netz ausgestattet ist. Hier können die Ingenieure überprüfen, ob eine abgesetzte Warnmeldung auch unter realen Bedingungen zuverlässig ihre Empfänger erreicht. „Entscheidend ist dabei die Korrelation zwischen der Fahrzeuggeschwindigkeit und dem Datendurchsatz“, erklärt Luigi Mazzarella, Telekommunikationsexperte im NTC.

Wie schnell Daten bei hohem Tempo fließen, haben die Ingenieure im Sommer 2022 getestet. Mehrere Fahrzeuge absolvierten Runden auf dem 12,6 km langen Hochgeschwindigkeits-Rundkurs, während ihre Car Data Boxes Daten sendeten. Ergebnis: Bis 100 km/h bleiben die Datenraten nahezu konstant – im Download 1 Gigabit pro Sekunde, im Upload circa 150 Megabit pro Sekunde. Ab 200 km/h sinkt das Upload-Tempo leicht auf 120 Megabit pro Sekunde, während sich beim Empfangsdurchsatz nichts ändert. Erst bei deutlich höheren Geschwindigkeiten lässt die Bandbreite nach, bleibt aber mit 90 Megabit pro Sekunde im Upload noch ausreichend.

Anwendung: Luigi Mazzarella (li.) und Marina Bovino richten ein automatisches Fahrsystem ein (links). Danach kann Davide Palermo es mithilfe des 5G-Netzwerks aus der Ferne steuern (rechts).

Die Tests haben gezeigt, dass sowohl die Bandbreite als auch die Latenz im 5G-Netz für automobile Anwendungen ausreichen. Ebenfalls intensiv überprüft wurde das Handover, also der Wechsel von einer Basisstation zur nächsten. In frühen Mobilfunkgenerationen konnte dabei die Verbindung abbrechen, bei 5G dagegen funktioniert die Übergabe selbst bei hohem Tempo zuverlässig.

Für die Entwicklung von V2X-Funktionen müssen die Spezialisten von Porsche Engineering inzwischen nicht mehr zur Teststrecke in Apulien reisen. Denn die aktuelle Version der Car Data Box verfügt über ein 5G-Modul, sodass sich Testprogramme auch remote installieren lassen. Nach oder während der Testfahrt überträgt die Car Data Box alle Daten über 5G zurück in die Cloud, wo sie analysiert und angereichert werden können. „Fahren auf der einen und Auswertung sowie Implementierung auf der anderen Seite sind dadurch räumlich entkoppelt“, freut sich Schaper. Durch den Fernzugriff lassen sich neue Funktionen – auch zum vernetzten Fahren – in Zukunft buchstäblich schneller auf die Straße bringen.

Zusammengefasst

Schon in wenigen Jahren sollen Fahrzeuge ständig untereinander und mit ihrer Umwelt in Kontakt stehen (V2X). Porsche Engineering nutzt für die Entwicklung von V2X-Funktionen virtuelle Entwicklungsmethoden, mit denen sich Situationen in zahllosen Varianten durchspielen lassen. Ein wichtiges Entwicklungswerkzeug ist dabei die Car Data Box, die beliebige V2X-Funktionen ausführen kann. Hinzu kommen Tests im eigens dafür errichteten 5G-Netz des NTC.

Die Car Data Box

Die Car Data Box (CDB) ist ein Entwicklungsrechner, der mit dem Datenbus und der Sensorik eines Testfahrzeugs verbunden ist. Er eignet sich besonders, um neue Fahrerassistenzsysteme zu realisieren, für die serienmäßige Steuergeräte nicht leistungsstark genug sind. Kern der CDB ist eine Graphics Processing Unit (GPU) des Herstellers NVIDIA, die sich besonders für die Ausführung von KI-basierten Algorithmen eignet.

Der Testrechner ist ein Projekt der Porsche Engineering Standorte in Cluj-Napoca und Timișoara (Rumänien), die auch die nötige Software entwickelt haben. Die Hardware-Seite übernahmen die Ingenieure am Standort Prag. Die erste Version der CDB wurde im Juni 2020 vorgestellt, seitdem wird sie permanent weiterentwickelt. So verbessert seit 2021 ein 5G-Modul die Cloud-Anbindung. Zudem erleichtert die Integration des Robotic Operating Systems (ROS) die Entwicklungsarbeit: ROS überführt die Daten von Kameras, Radar- oder Lidar-Sensoren in ein Format, das von der konkreten Technik losgelöst ist. Wird zum Beispiel eine neue Kamera mit einer höheren Auflösung in das Testfahrzeug eingebaut, können die vorhandenen Auswertungsalgorithmen weiter verwendet werden. Das spart eine Neuentwicklung.

5G in Nardò

Das Nardò Technical Center (NTC) ist seit Mai 2022 mit einem privaten 5G-Netzwerk ausgestattet. Neun Basisstationen sorgen für Mobilfunkempfang auf dem gesamten, 700 Hektar großen Gelände. Die Bandbreite des privaten Netzwerks liegt über einem Gigabit pro Sekunde – doppelt so hoch wie außerhalb des Geländes. „Natürlich ist ein öffentliches 5G-Netz auch zusammen mit dem privaten 5G-Netz verfügbar“, betont Pierpaolo Positano, Senior Manager Engineering im NTC. Daneben sind entlang der Teststrecke auch Road Side Units (RSUs) installiert, die Datenfunk nach dem Standard 802.11p erlauben. „In den RSUs lassen sich Daten in Echtzeit analysieren und die Ergebnisse von dort in die Cloud übertragen“, so Positano.

Momentan arbeiten die Ingenieure in Süditalien vor allem daran, bestehendes Test-Equipment auf die Vernetzung über 5G vorzubereiten. „Viele Datenlogger, die über CAN oder FlexRay mit dem Fahrzeug verbunden sind, verfügen nur über einen Ethernet-Anschluss“, erklärt Luigi Mazzarella, Telekommunikationsexperte im NTC. Sie werden jetzt mit Funkmodulen ausgestattet, damit Auswertungen künftig drahtlos möglich sind. Dank der geringen Verzögerung von 5G – unter 10 Millisekunden im NTC – wäre es sogar möglich, Testfahrten komplett ferngesteuert durchzuführen. Das ist besonders dann von Vorteil, wenn bestimmte Fahrmanöver mehrfach gleich ausgeführt werden müssen. Fünf solcher „Roboter-Fahrzeuge“ stehen im Nardò Technical Center schon bereit.

Info

Text erstmals erschienen im Porsche Engineering Magazin, Ausgabe 1/2023.

Text: Constantin Gillies

Fotos: Luca Santini; Chris Nemes

Copyright: Alle in diesem Artikel veröffentlichten Bilder, Videos und Audio-Dateien unterliegen dem Copyright. Eine Reproduktion oder Wiedergabe des Ganzen oder von Teilen ist ohne die schriftliche Genehmigung von Porsche Engineering nicht gestattet. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Kontakt

Sie haben Fragen oder möchten weitere Informationen? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme: info@porsche-engineering.de

Verbrauchsangaben

Cayenne GTS:

Verbrauchsangaben nach NEFZ:

Kraftstoffverbrauch innerorts: 15,3–14,7 l/100 km

Kraftstoffverbrauch außerorts: 9,1–9,1 l/100 km

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 11,4–11,2 l/100 km

CO₂-Emissionen kombiniert: 260–255 g/km

Verbrauchsangaben nach WLTP:

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 14,1–13,3 l/100 km

CO₂-Emissionen kombiniert: 319–301 g/km

Taycan:

Verbrauchsangaben nach NEFZ:

Stromverbrauch kombiniert (Performancebatterie): 26,4 kWh/100 km

Stromverbrauch kombiniert (Performancebatterie Plus): 27,0 kWh/100 km

CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km

Verbrauchsangaben nach WLTP:

Stromverbrauch kombiniert (Performancebatterie): 23,5–19,6 kWh/100 km

Stromverbrauch kombiniert (Performancebatterie Plus): 23,9–20,4 kWh/100 km

CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km

Stand:10/2022